Le couvent dans les caves duquel est installé le Musée du Vin, a une histoire longue et riche, qui commence dans les années 1490, période de la découverte de l’Amérique.

Saint François de Paule, franciscain et ermite (Pola, 1436 – Tours, 1507) est appelé au château du Plessis-Lès-Tours par Louis XI en raison de sa réputation de faire des miracles. Il ne parvient cependant pas à rétablir la santé du roi vieillissant, qui meurt en 1483.

La famille royale, en particulier Charles VIII, Louis XII et Anne de Bretagne, favorise l’implantation en France de l’ordre des Minimes, « les moindres des moindres », que le saint calabrais a fondé en Italie en 1472. Cet ordre mendiant se caractérise par ses prêches populaires et sa stricte obéissance aux directives pontificales.

Lorsque François de Paule vint en France auprès de Louis XI, quelques courtisans tournèrent en ridicule la simplicité de ses vêtements et de son maintien, et l’appelèrent par dérision le « Bonhomme ». Cette appellation est restée aux moines que l’on désignait indifféremment sous le nom de Minimes ou de Bonshommes.

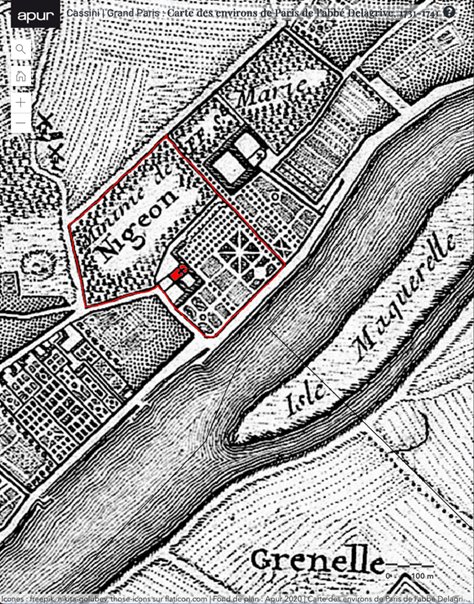

Par un don de terres d’Anne de Bretagne, le premier couvent de l’Ordre des Minimes s’installe en 1493 au lieu-dit Manoir de Nigeon dans un site escarpé entre, au nord, le chemin de Passy à Chaillot (l’actuelle rue Vineuse) et, au sud, en contrebas, la Seine, sur l’emplacement d’une ancienne chapelle. Il est prévu pour soixante religieux. Il est la maison-mère de l’ordre pour la province dite “de France”, au nord du royaume. Il abrite le noviciat, tous les chapitres provinciaux et nationaux des Minimes jusqu’à la Révolution.

A Passy, les travaux de construction commencent en 1491 et durent 87 ans, faute de moyens financiers suffisants. L’église de Notre-Dame de Toutes-Grâces est enfin dédicacée en 1578. Elle est précédée d’un portail du début de la Renaissance.

L’église de 55 mètres sur 12, orientée est-ouest, comprend une nef unique ouverte aux laïcs et, derrière un jubé, un chœur et un avant-chœur occupant plus de la moitié de la surface avec cinquante-deux stalles réservées aux seuls religieux, le tout surmonté d’une flèche et précédé d’une cour.

Elle abrite des œuvres d’art des XVIe et XVIIe siècles : vitraux et tableaux de Sébastien Bourdon (1616-1671) et de Laurent de la Hyre, le peintre des Capucins (1606-1656), qui disparaîtront à la Révolution.

Les tombeaux les plus remarquables sont ceux de Jean d’Alesso, petit-neveu de François de Paule (+1572) et premier protecteur de l’ordre des Minimes en France, dont le buste en bronze peint est conservé au Louvre, d’Olivier Le Febvre d’Ormesson, époux de la fille de Jean d’Alesso (+1600), connu par une gravure de Millin, et le mausolée de Jean d’Estrées, maréchal de France (+1707) dont quelques vestiges se trouvent au musée de Versailles.

Les bâtiments conventuels sont disposés sur trois terrasses. Sur la terrasse supérieure nord est implantée l’infirmerie. Sur la terrasse du milieu se dressent l’église et une apothicairerie réputée, ouverte aux villageois.

Sur la terrasse inférieure sud sont construits le cloître voûté d’ogives, la salle capitulaire, deux réfectoires (un grand dont les sept baies donnent directement sur la Seine et un petit), et des cuisines. La bibliothèque comprenant une imprimerie était installée au deuxième étage côté sud dominant la Seine.

Par un long processus de dons, d’échanges et d’achats de terres, le clos des Minimes finit par compter sept hectares dont cinq hectares de vigne à faible rendement.

Les trois terrasses, soit deux hectares, sont consacrées pour les deux plans supérieurs à la culture du blé et pour le plan inférieur au potager et au verger.

Les religieux possèdent aussi des carrières, des grottes et des celliers à flanc de coteau qu’ils louent en partie aux villageois de Passy.

Le plan ci- contre, datant de 1740, montre la surface du couvent des Minimes dit de Nigeon, avec son église. L’île Maquerelle fait maintenant partie du 15e arrondissement et le petit bras de Seine la séparant du village de Grenelle a été comblé.

Lorsqu’il partait chasser au bois de Boulogne, le roi Louis XIII avait coutume de se rendre dans le couvent pour s’y désaltérer.

Le quai de la Seine est empierré en 1564 et prolongé en 1605.

A la fin du XVIIe siècle, il est utilisé pour réaliser le grand chemin qui mène de Paris à Versailles.

Le couvent connut son apogée de 1580 à 1630 avec une cinquantaine de religieux. Le nombre de religieux déclina de 45 en 1728 à 30 en 1780, 14 en 1790. La communauté est finalement dispersée à la Révolution.

L’église fut détruite en 1796. A partir de cette date, certains des bâtiments ont été utilisés temporairement comme tannerie, filature de coton et raffinerie de sucre de canne. L’ouverture du boulevard Delessert et de la rue Chardin en 1876 firent disparaître les derniers vestiges des bâtiments conventuels.

Ce texte a été réalisé à partir d’extraits des archives de Jean-Jacques Hervy.

Cet article est la propriété du Conseil des Echansons de France.

La reproduction partielle ou totale des textes, des photos ou des vidéos est soumise à son autorisation.