Ancien cellier de l’Abbaye de Passy dont les fondations remontent au Moyen-Age, les caves voûtées où se trouve désormais installé le Musée du Vin à Paris sont riches d’Histoire.

Au XIe siècle les Caves auraient été des carrières, une partie de la forteresse du Louvre serait construite avec les pierres provenant de là et plus tard (XVIe siècle) le Pont Neuf.

Une confrérie religieuse se réclamant de Saint-François de Paule arrivant d’Italie s’installa sur la colline de Passy au XIe siècle. Vivant humblement, ils plantent des ceps et cultivent la vigne, comme sur les autres collines de la région Parisienne de l’époque. Survivance de ces activités viticoles, certaines rues du quartier portent encore les noms de Rue des Vignes, Rue Vineuse.

Dans le cellier de l’Abbaye construite sur ce lieu au XIIIe, les Frères Minimes, aussi surnommés Bonshommes, entreposent le produit de leurs vendanges. La colline est creusée de carrières longues de 5 km reliées aux caves voûtées. De ces galeries furent extraites les pierres ayant servi à la construction de Notre-Dame et des anciens ponts de Paris.

La meilleure cuvée de l’Abbaye est réservée pour le Vin de Messe. Une grosse partie du vin sera vendue aux aubergistes de Paris, les tonneaux étant roulés jusqu’à la Seine. Le restant sera bu par les Frères dans le réfectoire.

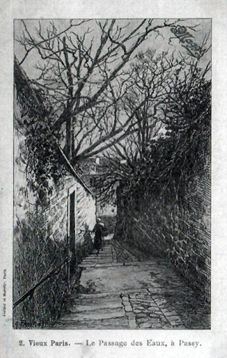

Au XVIIe siècle, la découverte d’Eaux minérales à Passy attire une foule de malades. Le Passage des Eaux, renommé plus tard Rue des Eaux, à l’entrée des Caves, attestent de ce passé.

Ces caves, destinées aux vins, recèlent une curiosité insolite : un puits ! Ce puits toujours visible au milieu du restaurant du Musée du Vin est alimenté par une source très ferrugineuse. On le remarque à la forte coloration rouge de l’eau. C’est l’Abbé Le Ragois, confesseur de Madame de Maintenon, qui découvrit un jour ces sources dans son jardin. Il eut l’idée de les soumettre à la faculté de Médecine. Les examens aboutirent à cette conclusion : ces eaux sont propres « à calmer les intempéries chaudes des viscères abdominaux ». On prétend qu’elles rendaient fécondes les femmes stériles, et qu’un verre suffisait.

La Révolution chasse les derniers religieux de l’Abbaye, et achève de la détruire.

Durant la Deuxième Guerre, les Caves serviront d’abris puis tomberont dans l’oubli. Durant les années 50 et 60, Monsieur Pignarre, le propriétaire du Restaurant de la Tour Eiffel, y entrepose ses vins puis y démarre un premier Musée dédié au Vin. Les scènes ont été imaginées par Maurice Brunet décorateur en chef des théâtres nationaux de Paris. Placés dans les décors de Nicole Ivantcha, les mannequins, dont les figures sont en cire, ont été réalisés par Pierre Imans, les costumes sont de Marie Gromtseff. Les tonsures, les costumes, les chaussures ont été copiés sur des documents d’époque, figurant aux archives l’Archevêché de Paris.

Au détour d’une galerie, on découvre l’un des rois de la littérature française : Honoré de Balzac. L’auteur de la Comédie Humaine habitait à proximité, au 47, rue Raynouard. Il se méfiait des importuns, au premier rang desquels ses créanciers. Aussi, pour toucher le grand homme, fallait-il connaître le mot de passe. C’était soit « La saison des prunes est arrivée… », ou encore « j’apporte des dentelles de Belgique ». On devait alors demander M. de Brugnol. M. de Brugnol, c’était lui ! Il avait pris le nom de sa gouvernante ! Et si, par malheur, un créancier perçait le secret de sa retraite, par une trappe il gagnait un escalier dérobé qui lui permettait de fuir, derrière, par la rue Berton. Certains prétendent même qu’Honoré de Balzac fut très ravi de parfois trouver refuge dans ces caves. C’est pourquoi un escalier porte le nom de celui qui n’hésita pas à jouer souvent et au naturel une des scènes les plus courantes de la Comédie Humaine.

En 1984 Les Caves sont acquises par le Conseil des Échansons de France et deviennent le Caveau des Échansons grâce à la volonté de Claude Josse et de quelques-uns de ses amis embarqués dans l’aventure. La création d’un véritable musée thématique sous la direction infatigable du conservateur Jean-Jacques Hervy est alors entreprise.

Ce Musée du Vin permet au visiteur de voyager dans le temps et dans l’espace dans ce cellier rendant hommage à la Vigne et aux Vignobles de toute la France. Y sont exposés des outils de viticulture, de tonnellerie, de vinification, des ustensiles de laboratoire, des collections d’anciennes bouteilles et de verres soufflés et des gravures et des documents authentiques illustrant les divers moments de la Vie du Vin, des traditions et des coutumes qui s’y rattachent.

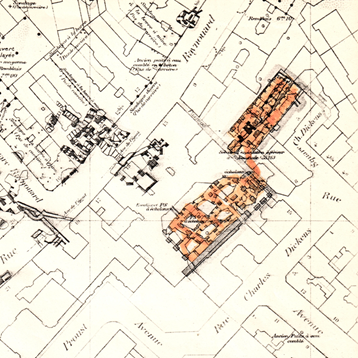

Les colorations en orange sur le plan du quartier montrent la localisation des caves du Musée du Vin, situées sous la Rue et le Square Charles Dickens.

En 2023, le restaurant du Musée du Vin est cédé à une entreprise et démarre une nouvelle vie, il s’appelle dorénavant le M. Musée du Vin. Il reste le siège social des Échansons qui sont toujours propriétaires des collections.

Les Musée du Vin et son restaurant le M., situés au 5 Square Charles Dickens 75016 Paris, se trouvent au bas de la station de Metro Passy, juste en face du splendide pont de Bir-Hakeim. Le Square se place dans le prolongement de la Rue des Eaux, nom tout à fait approprié pour côtoyer le Musée du Vin.

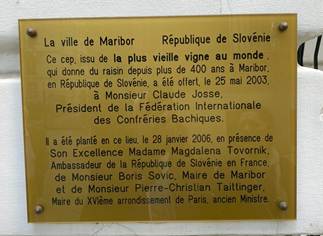

La ville de Maribor en République de Slovénie a offert le 25 mai 2003 au Musée du Vin un cep issu de la plus vieille vigne au monde, qui donne du raisin depuis plus de 400 ans à Maribor.

Ce cep a été planté devant le Musée du Vin, le 28 janvier 2006, en présence de Son Excellence Madame Magdalena Tovornik, Ambassadeur de la République de Slovénie en France, de Monsieur Boris Sovic, Maire de Maribor, de Monsieur Pierre-Christian Taittinger, Maire du XVIème arrondissement de Paris et ancien Ministre et de Monsieur Claude Josse, Président du Conseil de Échansons de France et de la Fédération Internationale des Confréries Bachiques.

Ce cep devenu vigne est vendangé chaque année par le Garde Vigne du Conseil des Échansons.

Ce texte a été réalisé à partir d’extraits des archives de Jean-Jacques Hervy .

Cet article est la propriété du Conseil des Echansons de France.

La reproduction partielle ou totale des textes, des photos ou des vidéos est soumise à son autorisation.